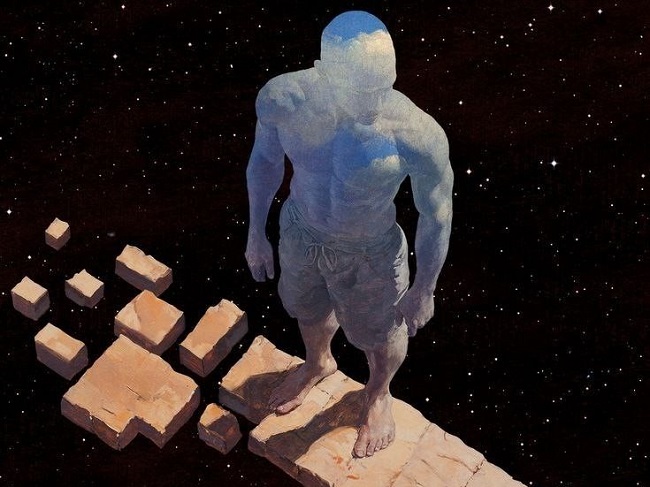

Les plus graves problèmes de la vie moderne ont leur source dans la prétention qu’a l’individu de maintenir l’autonomie et la singularité de son existence contre la prépondérance de la société, de l’héritage historique, de la culture et des techniques qui lui sont extérieurs : c’est là la forme la plus récente du combat avec la nature que l’homme primitif a livré pour son existence physique. Le XVIIIe siècle appelle à la libération de tous les liens qui, au cours de l’histoire, se sont noués à travers l’État et la religion, la morale et l’économie, afin que la nature, originellement bonne et identique chez tous les hommes, se développe sans frein ; en plus de la seule liberté, le XIXe siècle entend promouvoir la spécialisation que la division du travail confère à l’homme et à son accomplissement, spécialisation qui fait l’individu incomparable et indispensable autant qu’il est possible, mais qui, par là même, le rend d’autant plus complémentaire de tous les autres ; Nietzsche veut voir dans la lutte impitoyable que se livrent les individus la condition de leur épanouissement, alors que le socialisme la voit dans la suppression de toute concurrence — qu’importe, il s’agit du même ressort fondamental : la résistance que le sujet oppose à son nivellement et à son usure dans un mécanisme social et technique.

De tout temps, les grandes villes ont été le siège de l’économie monétaire, parce que la diversité et la concentration de l’échange économique donnent aux moyens d’échange une importance qu’ils n’auraient pas connue à la campagne, où l’échange demeure rare. Economie monétaire et règne de l’intellect sont en rapport étroit. Ils ont la même manière prosaïque de traiter les hommes et les choses, qui associe souvent justice formelle et sévérité impitoyable. L’homme purement rationnel est indifférent à tout ce qui est proprement individuel, parce que les rapports et réactions de cet ordre sont inépuisables au regard de l’intelligence logique, tout comme dans le principe monétaire l’individualité des phénomènes n’entre pas en ligne de compte. En effet, pour ce qui est de l’argent, la question ne porte que sur ce qui leur est commun à tous, la valeur d’échange, qui ramène toute qualité et particularité à la seule question du « combien ». Toute relation affective interpersonnelle se fonde sur l’individualité des personnes, tandis que, dans les rapports rationnels, les hommes sont réduits à des nombres, à des éléments qui, par eux-mêmes, sont indifférents et n’ont d’intérêt que du point de vue de leur production objectivement comparable. C’est de cette manière que l’habitant des grandes villes calcule avec ses fournisseurs et ses acheteurs, avec ses domestiques et souvent avec les personnes qui appartiennent à son réseau social d’obligation, au contraire de la manière qui caractérise le cercle plus restreint où l’inévitable connaissance des individus donne, de façon non moins inévitable, une coloration affective au comportement, un au-delà du seul équilibre objectif entre prestation et prestation en retour.

L’exactitude calculatrice de la vie pratique, que lui a apportée l’économie monétaire, est conforme à l’idéal de la science : changer le monde en un problème d’arithmétique, en fixer chaque partie dans des formules mathématiques. L’économie monétaire n’a eu pour seul effet que de remplir la journée d’un plus grand nombre d’hommes, de pesées, de calculs, de déterminations numériques, de réduction de valeurs qualitatives en valeurs quantitatives. Précision dans le rapport des éléments de la vie, sûreté dans la détermination des égalités et inégalités, clarté absolue dans les accords et conventions sont venues de la nature arithmétique de l’argent, de même que cette précision s’est manifestée extérieurement par la propagation de la montre de poche.

Il n’y a peut-être pas de manifestation psychique aussi inconditionnellement réservée à la grande ville que l’attitude blasée. Celle-ci résulte avant tout de ces stimulations nerveuses, caractérisées à la fois par le changement rapide et par la concentration étroite de leurs contrastes d’où nous paraît sortir l’accroissement d’intellectualité propre à la grande ville ; c’est donc pour cette raison que des hommes sots, et de prime abord sans grande vie intellectuelle, n’ont précisément pas l’habitude d’être blasés. De même qu’une vie de jouissance sans mesure rend blasé, parce qu’elle excite les nerfs si longtemps à leur seuil de réaction maximum qu’ils sont finalement sans réaction, de même, par la rapidité et le caractère contrasté de leur changement, des stimulations plus inoffensives les contraignent également à des réactions aussi fortes ; elles tirent de côté et d’autre si brutalement que les nerfs rendent leur dernière réserve de force et, demeurant dans un même milieu, n’ont pas le temps d’en rassembler de nouvelles. L’incapacité de réagir à de nouvelles excitations — on vient d’en voir l’origine — avec l’énergie qui leur serait adéquate est précisément cette attitude blasée qu’à la vérité montre déjà chaque enfant de la grande ville en comparaison d’enfants issus de milieux plus calmes et moins variés.

En étant l’équivalent de choses diverses, l’argent exprime toute différence qualitative entre elles par des différences quantitatives ; s’érigeant en dénominateur commun de toutes valeurs, l’argent, avec son absence de couleur et son indifférence, devient le niveleur le plus effrayant; irrémédiablement, il vide de sa substance le noyau des choses, leur particularité, leur valeur spécifique, leur incomparabilité. Elles nagent toutes avec le même poids spécifique dans le fleuve de l’argent, qui est continuellement en mouvement ; toutes reposent au même niveau et ne se différencient que par l’aire qu’elles couvrent. Dans le cas individuel, cette coloration ou plutôt cette décoloration des choses, qui résulte de leur équivalence monétaire, peut se réduire au point d’être imperceptible ; mais, dans le rapport du riche aux objets qui peuvent être acquis pour de l’argent, peut-être bien déjà dans le caractère collectif que le sens commun d’aujourd’hui accorde partout à ces objets, leur évaluation pécuniaire est devenue tout à fait remarquable.

De même qu’aux temps féodaux était homme « libre » celui qui se tenait sous le droit commun, c’est-à-dire sous le droit du plus grand cercle social, mais serf celui qui ne tirait son droit que du cercle étroit d’une unité féodale à l’exclusion de celui-là — de même aujourd’hui, en un sens spiritualisé et policé, l’habitant de la grande ville est « libre » par contraste avec les mesquineries et les préjugés qui enserrent l’habitant de la petite ville. En effet, la réserve et l’indifférence mutuelles qui conditionnent la vie psychique des grands cercles ne sont jamais plus fortement ressenties, quant à leur conséquence pour l’indépendance de l’individu, que dans la foule très dense d’une grande ville, parce que la proximité corporelle et l’exiguïté rendent à plus forte raison évidente la distance mentale ; s’il arrive qu’on ne se sente nulle part aussi seul et abandonné que dans la foule de la grande ville, il ne faut y voir que le revers de cette liberté : en effet, ici comme ailleurs, il n’est nullement nécessaire que la liberté de l’homme se traduise dans sa vie affective par du bien-être.

Il est décisif que la vie en ville ait changé le combat avec la nature pour la subsistance en un combat avec l’homme, et que le bénéfice pour lequel on combat ne soit pas ici accordé par la nature, mais par les hommes. Car cette spécialisation ne découle pas seulement de cette compétition, mais d’une source plus profonde : le vendeur doit chercher à provoquer des besoins toujours nouveaux et individualisés chez celui qu’il cherche à séduire. La nécessité de spécialiser la production, pour trouver une source de revenus qui ne soit pas encore épuisée ou une fonction qui ne soit pas facilement remplaçable, pousse à la différenciation, au raffinement, à l’enrichissement des besoins du public, qui doivent manifestement conduire à des différences personnelles de plus en plus grandes dans ce public.

Source : Georg Simmel - Métropole et mentalité (1903)