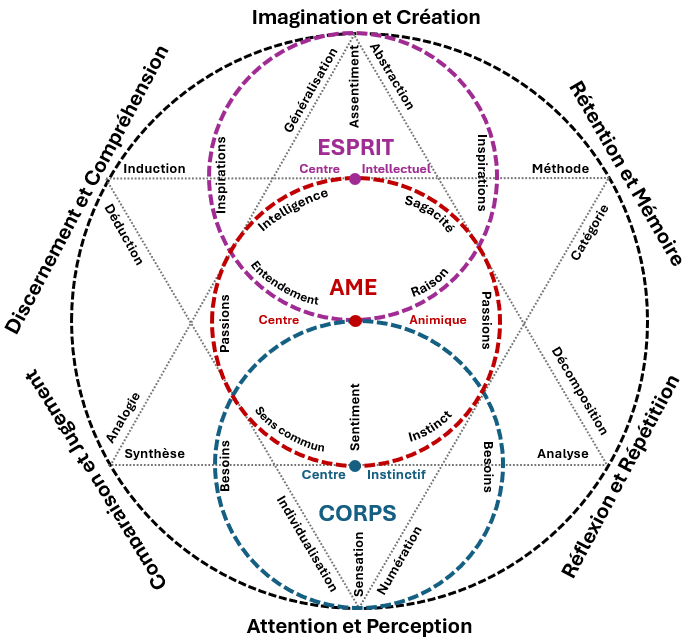

L’Homme, comme je viens de le dire, appartient à une nature triple ; il peut donc vivre d’une triple vie : d’une vie instinctive, d’une vie animique, ou d’une vie intellectuelle. Ces trois vies, quand elles sont toutes les trois développées, se confondent dans une quatrième, qui est la vie propre et volitive de cet être admirable, dont la source immortelle est dans la vie et la volonté divine. Chacune de ces vies a son centre particulier et sa sphère appropriée.

Je vais tâcher de présenter à l’esprit du lecteur une vue métaphysique de la constitution intellectuelle de l’homme ; mais je dois le prévenir qu’il ne doit rien concevoir de matériel dans ce que je lui dirai à cet égard. Quoique je sois obligé, pour me faire entendre, de me servir de termes qui rappellent des objets physiques, tels que ceux de centre, de sphère, de circonférence, de rayon, etc. on ne doit point penser qu’il entre rien de corporel, ni surtout rien de mécanique dans ces choses. Ces mots que j’emploierai, faute d’autres, doivent être entendus par l’esprit seul, et abstraction faite de toute matière.

L’homme, considéré spirituellement, dans l’absence de ses organes corporels, peut donc être conçu sous la forme d’une sphère lumineuse, dans laquelle trois foyers centraux donnent naissance à trois sphères distinctes, toutes les trois enveloppées par la circonférence de cette sphère. De chacun de ces trois foyers rayonne une des trois vies dont j’ai parlé. Au foyer inférieur appartient la vie instinctive ; au foyer médiane, la vie animique; et au foyer supérieur, la vie intellectuelle. Parmi ces trois centres vitaux, on peut regarder le centre animique comme le point fondamental ; le premier mobile sur lequel repose et se meut tout l’édifice de l’être spirituel humain. Ce centre, en déployant sa circonférence, atteint les deux autres centres, et réunit sur lui-même les points opposés des deux circonférences qu’ils déploient : en sorte que les trois sphères vitales, en se mouvant l’une dans l’autre, se communiquent leurs natures diverses, et portent de l’une à l’autre leur influence réciproque.

Dès que le premier mouvement est donné à l’être humain en puissance, et qu’il passe en acte par un effet de sa nature, ainsi déterminée par la Cause première de tous les êtres, le foyer instinctif attire et développe les éléments du corps ; le foyer animique crée l’âme, et l’intellectuel élabore l’esprit. L’homme se compose donc de corps, d’âme et d’esprit. Au corps appartiennent les besoins ; à l’âme, les passions ; à l’esprit, les inspirations.

À mesure que chaque foyer grandit et rayonne, il déploie une circonférence qui, se divisant par son rayon propre, présente six points lumineux, à chacun desquels se manifeste une faculté, c’est-à-dire un mode particulier d’action, selon la vie de la sphère, animique, instinctive ou intellectuelle.

Afin d’éviter la confusion, nous ne nommerons que trois de ces facultés sur chaque circonférence ; ce qui nous en donnera neuf en tout ; savoir :

- Pour la sphère instinctive: la sensation, l’instinct, le sens commun.

- Pour la sphère animique; le sentiment, l’entendement, la raison.

- Pour la sphère intellectuelle: l’assentiment, l’intelligence, la sagacité.

L’origine de toutes ces facultés est d’abord dans la sphère instinctive : c’est là qu’elles prennent toutes naissance, et qu’elles reçoivent toutes leurs premières formes. Les deux autres sphères, qui ne se développent qu’après n’acquièrent leurs facultés relatives que secondairement, et par transformation ; c’est-à-dire que la sphère instinctive étant entièrement développée, et portant par son point circonférentiel, la sensation, par exemple, au centre animique, ce centre est ébranlé ; il se déploie, s’empare de cette faculté qui l’émeut, et transforme la sensation en sentiment. Ce sentiment, porté de la même manière, et lorsque toutes les conditions sont remplies pour cela, au centre intellectuel, y est saisi à son tour par ce centre, et transformé en assentiment. Ainsi l’instinct proprement dit, passant de la sphère instinctive dans l’animique, s’y transforme en entendement ; et l’entendement devient intelligence, par une suite de son passage de cette dernière sphère dans la sphère intellectuelle. Cette transformation a lieu par toutes les autres facultés de ce genre, quel qu’en soit le nombre.

Mais cette transformation qui s’exécute sur les facultés du genre de la sensation, que je considère comme des affections circonférentielles, et par conséquent extérieures, s’exécute aussi sur les besoins, qui sont des affections centrales, intérieures ; de manière que le besoin, porté du centre instinctif au centre animique, y devient ou peut y devenir passion ; et que si cette passion passe du centre animique au centre intellectuel, elle peut y prendre le caractère d’une inspiration, et réagir sur la passion, comme la passion réagit sur le besoin.

À présent, considérons que toute affection circonférentielle du genre de la sensation excite un mouvement plus ou moins fort dans le centre instinctif, et s’y représente à l’instant comme plaisir ou douleur, selon que ce mouvement est agréable ou fâcheux, et qu’il prend sa source dans le bien ou dans le mal physiques. L’intensité du plaisir ou de la douleur est relative à celle du mouvement excité, et à sa nature. Si ce mouvement a une certaine force, il fait naître, selon qu’il est agréable ou douloureux, deux effets inévitables ; l’attrait qui l’attire, ou la crainte qui le repousse s’il est faible et douteux, il produit l’indolence.

De même que le centre instinctif perçoit par la sensation le bien et le mal physiques sous les noms de plaisir ou de douleur, le centre animique développe par le sentiment le bien et le mal moraux sous les noms d’amour ou de haine ; et le centre intellectuel se représente le bien et le mal intellectuels sous les noms de vérité ou d’erreur. Mais ces effets inévitables d’attrait ou de crainte qui s’attachent à la sensation instinctive, selon qu’elle excite le plaisir ou la douleur, ne survivent pas à cette sensation, et disparaissent avec elle ; tandis que, dans la sphère animique, le sentiment qui fait naître l’amour ou la haine, amenant également deux effets certains, le désir ou la terreur, loin de disparaître avec la cause du sentiment qui les a produits, persistent, au contraire, encore longtemps après avec ce même sentiment, prennent le caractère de passions, et appellent ou repoussent la cause qui les a fait naître. La différence notable de la vie instinctive et de la vie animique est là ; le lecteur attentif et curieux doit le remarquer et y réfléchir. Les sensations instinctives sont toutes actuelles, et leurs effets instantanés ; mais les sentiments animiques sont durables, indépendamment du mouvement physique qui les produit. Quant aux assentiments intellectuels qui affirment la vérité ou l’erreur, ils sont non seulement durables comme les sentiments, mais influents, encore même qu’ils sont passés.

Pour ce qui est de l’indolence, qu’excite un mouvement faible ou douteux dans la sensation physique, elle se transforme en apathie dans le sentiment moral, et en cette sorte d’indifférence dans l‘assentiment intellectuel, qui confond la vérité et l’erreur, et laisse insouciant sur l’une comme sur l’autre. Cet état, habituel dans l’enfance de l’individu, comme dans l’enfance du règne, domine également dans celle des sociétés.

Cette existence tripliforme de l’homme, quoiqu’elle paraisse déjà très compliquée, à cause des actions nombreuses et des réactions qu’opèrent incessamment, les uns à l’égard des autres, les besoins instinctifs, les passions animiques et les inspirations intellectuelles, serait encore très simple, et n’offrirait guère que celle d’un être nécessité, si nous n’avions pas à considérer cette quatrième vie, qui renferme les trois autres, et donne à l’homme la liberté, qu’il n’aurait pas sans elle.

Redoublons ici d’attention, car le sujet est important et difficile.

Sur le centre même de la sphère animique, premier mobile de l’être spirituel humain, porte un autre centre qui y est inhérent, dont la circonférence, en se déployant, atteint les points extrêmes des sphères instinctive et intellectuelle, et les enveloppe également. Cette quatrième sphère, dans l’intérieur de laquelle se meuvent les trois sphères de l’instinct, de l’âme et de l’esprit, à la place et selon le mode que j’ai tâché de décrire, est celle de la puissance efficiente, volitive, dont l’essence, émanée de la Divinité, est indestructible et irréfragable comme elle. Cette sphère, dont la vie incessamment rayonne du centre à la circonférence, peut s’étendre ou se resserrer dans l’espace éthéré jusqu’à des bornes qui pourraient s’appeler infinies, si DIEU n’était pas le seul être infini. Voilà quelle est la sphère lumineuse dont j’ai parlé au commencement de cet article.

Lorsque cette sphère est suffisamment développée, sa circonférence, déterminée par l’étendue de son rayon, admet un grand nombre de facultés ; les unes primordiales, les autres secondaires, faibles d’abord, mais qui se renforcent graduellement à mesure que le rayon qui les produit acquiert de la force et de la grandeur. Parmi ces facultés, nous en nommerons seulement douze, six primordiales, et six secondaires, en commençant par les plus inférieures, et finissant par les plus élevées.

Ces douze facultés sont : l’attention et la perception, la réflexion et la répétition, la comparaison et le jugement, la rétention et la mémoire, le discernement et la compréhension, l’imagination et la création.

Source : Antoine Fabre d'Olivet - De l'Etat social de l'homme ou Vues Philosophique sur l'Histoire du Genre Humain